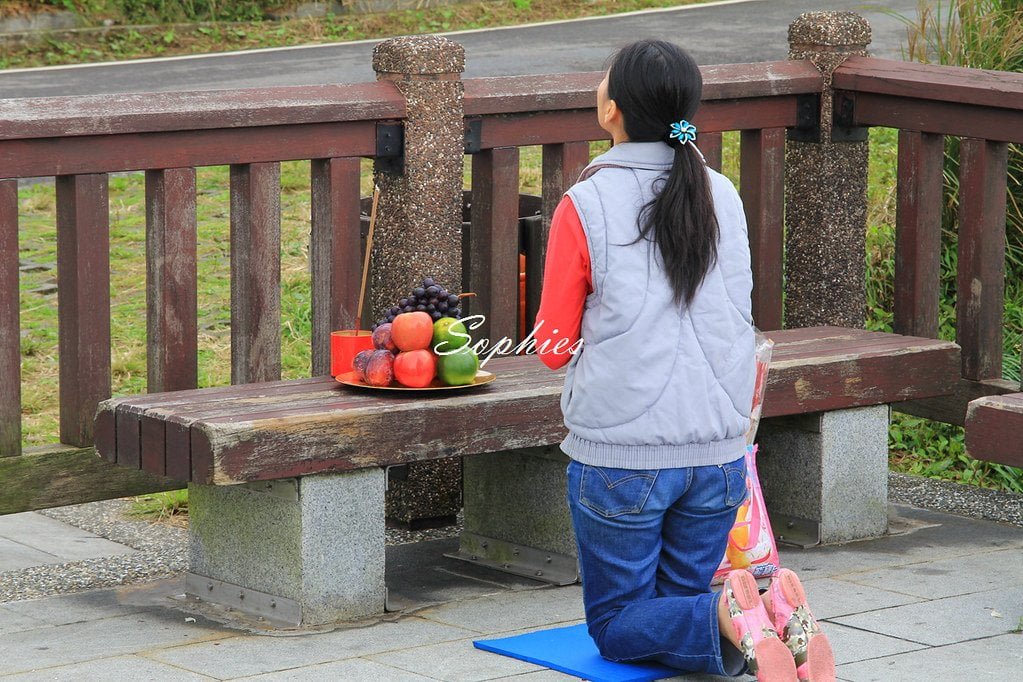

有一次我在大屯山頂,看到一個婦人向天空祭祀。她滿臉愁容,似乎剛剛才哭過,偷拍她的背影說實話有點不道德,不過這一幕讓我覺得有什麼雲可以飛。

一個成年的女人,可以有什麼樣的心事需要帶上祭品上山來對天神祈求呢?我想無非是為小孩為夫君為家庭。小孩不乖飆車來這裡不小心跌落山谷,亦或是愛她的夫君登山失蹤了嗎?或是為自己的錯誤救贖?婦人在祭拜時似乎都沒有說話,一整個無雨的露台上,只有雲知道,這一切都是凝結的苦。

『人是無法安居的 』,總是一直想起夏日漱石所著的『草枕』裡,那段完全是結論的開頭。人是多麼的渺小,但是苦可以是如此地巨大與充斥,在喉嚨裡的求不得,在眼睛裡的愛別離,在牙齒裡的怨憎會,在腦海中的五陰熾盛,在轉彎處的生老病死。人如果是無法安居的,那麼怎麼作才能安定呢?

『越是難以安居,便越想遷移到安逸的地方。當你領悟到不論遷到哪裡都難以安居時,便產生了詩,誕生了畫。 』

這個山頂正在感覺苦的人我想也不止這個婦人,但是有機會感覺可以苦煉成詩的,大概只有我。我並沒有等完整個祈求的過程,既然舊的雲都離開了,我也應該要一起離開,就讓新的雲陪著這個最小最小的女孩吧。雨,總是會飄下來的。