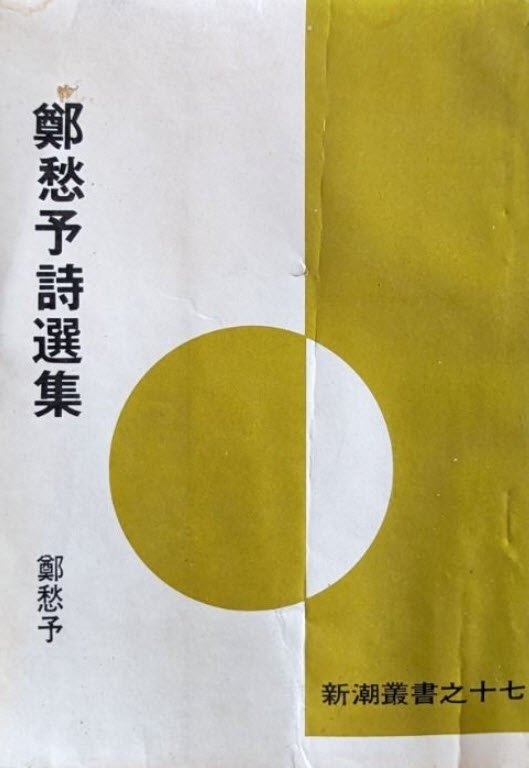

我的新詩臉友們今天都在悼念鄭愁予,剛去翻了一下書架,居然沒有找到我珍藏的這一本(圖片借自網路翻拍),大概是離婚時淨身出戶時遺漏沒有帶上了。

我從國三開始學寫新詩,就是在老姐的書架上,聽到了不是歸人,而是過客的達達的馬蹄,才開始對新詩感到興趣的,然後一寫就寫了三十五年之久。

我與新詩的因緣是由它而起,不過如果當初沒有好奇從書架上抽出這本詩集來讀,也許我也在別的地方抽到洛夫的,不然就是余光中的,我一定會在某一個時間萌生愛上新詩的念頭,我相信這是今世命定的,因為一時之念,不會讓我一寫就是35年,還出了自己的一本自費詩集。

所以一切都是已經發生的,重疊在一起的現實,我們當下所作的只是選擇,選擇那一種已發生而準備好的劇本。

我不打算崇拜就是悼念他,或是歌功頌德他的一生,因為我跟他不熟,沒有任何一面之緣,我非常喜歡他的作品,只跟他的作品熟,而他的作品根本不會死。

他的詩多數有一種輕輕的浪漫與理想主義,對那些剛進入青春期為賦新詞強說愁的當下有一種很強的吸引力,少年少女也許當下都覺得讀懂了,但是其實當時的我們並不是真正讀懂了,少年的鄉愁與他的鄉愁是不一樣的層次,這絕對是一種美麗的錯誤。

如果有一天也也離開了,我留下來的那本詩集,不知道會不會有人在臉書上這樣寫我:

“我不打算崇拜就是悼念他,或是歌功頌德他的一生,因為我跟他不熟,沒有任何一面之緣,我非常喜歡他的作品,只跟他的作品熟,而他的作品根本不會死。”

我會非常喜歡有人這樣留言給我,我的一生與你無關,再回頭拿起來讀一遍就好,就可以拿去包便當或是回收秤重賣了,這些都是已發生過的,我根本沒有創造出新的可能,寫了那麼多年之後,我發現我從來沒有無中生有寫過一首,我的未來還沒有寫過的詩,我根本不是在創作,我只是在不斷作出選擇。